高校教員免許状(情報)取得体験!試験対策と実習

高校教員免許状(情報)の取得は、教育分野への進出を考える学生や社会人にとって魅力的な選択肢となっています。この資格は、現代社会においてますます重要性を増している情報技術の教育に携わる機会を提供します。試験対策から実習まで、取得までの過程は挑戦的ではありますが、充実した経験となること間違いなし。本記事では、情報科教員免許状の取得体験について詳しく紹介し、試験のポイントや実習の様子を具体的に解説します。

高校教員免許状(情報)取得体験!試験対策と実習

高校教員免許状(情報)の取得は、情報技術の進歩とともに重要性が増している分野です。この記事では、試験対策から実習までの流れを詳しく紹介します。

試験の概要と形式

高校教員免許状(情報)の試験は、知識と実践スキルの両方を評価します。試験は主に2つの部分に分かれます:

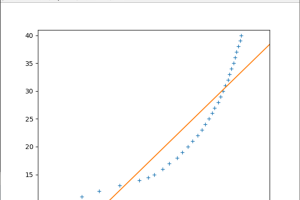

最小二乗法アルゴリズム解説とPython実装!初心者向け- 筆記試験:情報科学の基本的な知識や教育法に関する質問が含まれます。

- 実技試験:プログラミングやシステムデザインの具体的なタスクを実行します。

試験の準備には、教科書や参考書を使用することが一般的です。また、オンラインのリソースや模擬試験も有効です。

試験対策の基本

試験対策には、次のステップが推奨されます:

- カリキュラムの理解:試験範囲を明確に理解し、必要な知識を網羅します。

- 教材の選択:公式ガイドブックや信頼できる参考書を使用します。

- 定期的な復習:学習内容を定期的に復習し、長期記憶に定着させます。

- 模擬試験の実施:実際の試験形式に habituate するために、模擬試験を実施します。

これらのステップを踏むことで、試験に合格するための準備が整います。

実習の準備と進め方

実習は、教員としての実践的なスキルを身につける重要なステップです。実習の準備には、次の点が重要です:

Hayaemonの使い方を詳細説明!音楽学習を効率化- 事前調査:実習校の環境や生徒の状況を事前に調べます。

- 教案の作成:具体的な教案を作成し、レッスンの内容や進め方を明確にします。

- 指導者との打ち合わせ:実習校の指導者と事前に打ち合わせを行い、期待される役割や目標を確認します。

実習中は、積極的に参加し、生徒とのコミュニケーションや授業の進行に努めます。また、指導者のフィードバックを活かして、自身の改善点を見つけていきます。

試験と実習の評価基準

試験と実習の評価基準は、次の点に焦点が当てられます:

- 知識の深さ:情報科学の基本的な概念や理論を理解しているか。

- 実践的なスキル:プログラミングやシステムデザインの具体的な技術を習得しているか。

- 教育法の理解:生徒への指導方法や授業の進め方を適切に理解し、実践できるか。

- コミュニケーション能力:生徒や同僚とのコミュニケーションが円滑にできるか。

これらの評価基準に基づいて、試験や実習の結果が判定されます。

合格後のステップ

試験と実習に合格した後、次のステップが待っています:

無料で利用できる懸賞アプリを徹底解説!選び方- 免許状の申請:合格証明書を提出し、正式な免許状を申請します。

- 就職活動:免許状を取得後、高校での教員の求人を探し、応募します。

- 継続的な学習:新任教員としての経験を積みながら、最新の教育法や技術を学び続けます。

これらのステップを踏むことで、情報科教員としてのキャリアを確立できます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 試験形式 | 筆記試験と実技試験 |

| 試験範囲 | 情報科学の基本知識、教育法、プログラミング |

| 試験対策 | カリキュラムの理解、教材の選択、定期的な復習、模擬試験 |

| 実習の準備 | 事前調査、教案の作成、指導者との打ち合わせ |

| 評価基準 | 知識の深さ、実践的なスキル、教育法の理解、コミュニケーション能力 |

高校教員免許を取るのに実習期間はどれくらい必要ですか?

高校教員免許を取得するためには、実習期間が一定の基準を満たす必要があります。具体的には、学部課程で教師養成課程を履修し、その一部として実習を経験することが求められます。一般的に、高校教員免許の取得に必要な実習期間は、6週間以上と言われています。ただし、大学や学科によってはさらに長い実習期間を設けている場合もあります。実習期間中には、学校現場で実際に教員としての業務を体験し、指導力を身につけることが目指されます。

- 各教科の専門的な知識を活かした授業の準備と実践。

- 生徒とのコミュニケーションや、担任としての業務の体験。

- 同僚教員や学校管理者との協働を通じて、学校運営の理解を深める。

実習期間の目的と内容

実習期間は、教員としての基本的なスキルと態度を身につけるための重要なプロセスです。具体的には、以下の目的と内容が含まれます。

Hinemos統合監視システム導入手順と設定方法を解説- 実践的な授業運営:実際の授業を計画し、生徒に対する指導を行うことで、理論と実践の橋渡しを図ります。

- 生徒とのコミュニケーション:生徒との信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルを磨き、個々の生徒の特性に応じた指導力を養います。

- 学校現場の理解:学校の組織や運営、同僚教員との協働を通じて、学校教育の全体像を把握します。

実習期間の評価方法

実習期間中の評価は、以下の方法で行われます。

- 実習指導教員のフィードバック:実習先の学校で指導を担当する教員から、定期的なフィードバックを受け、改善点や強みを把握します。

- レポート作成:実習期間終了後、実習経験をまとめてレポートを提出し、自らの学びを振り返ります。

- 大学での評価:実習後、大学で実習の成果を評価し、免許取得に必要な基準を満たしているかどうかを確認します。

実習期间の準備と心構え

実習期間に備えるためには、以下の準備と心構えが重要です。

- 教科内容の理解:実習前に教科内容を十分に理解し、適切な授業計画を立てられるよう準備します。

- 心理的な準備:実際の教室での経験は、初めての教員としての役割を担うことでストレスを感じることもあります。自信を持ち、前向きな姿勢で臨むことが大切です。

- 同僚教員との協力:実習先の教員と良好な関係を築き、互いに協力しながら実習を進めていきます。

高校の情報科の教員免許はどうやって取得するんですか?

高校の情報科の教員免許は、情報教育の専門的な知識と技術を有する教員として認められる資格です。この免許を取得する方法は主に二つあります。一つ目は、大学で教育学部や情報科学部などの関連学科を学び、指定された科目を修了し、所定の単位を取得することで自然に取得できます。二つ目は、大学卒業後に教職大学院に入学し、情報科教員免許状取得のための専門的な教育を受け、所定の単位を修得することです。教職大学院での学習は、教科教育法や授業実践、学校法人との連携などの実践的な内容に焦点を当てています。

大学で取得する方法

大学で情報科の教員免許を取得する場合、まず教育学部や情報科学部などの関連学科に進学します。これらの学科では、情報科学の基礎から応用まで、幅広い知識と技術を学びます。さらに、教育法や心理学、学校教育に関する科目も履修します。指定された科目を修了し、所定の単位を取得することで、自然に教員免許が授与されます。

- 関連学科へ進学する

- 指定科目を修了し、単位を取得する

- 卒業時に教員免許が授与される

教職大学院で取得する方法

大学卒業後、教職大学院に進学することで情報科教員免許を取得することもできます。教職大学院では、情報科教科の教授法や授業実践に焦点を当てた専門的な教育を受けることができます。実践的な経験として、実習や模擬授業も含まれています。所定の単位を修得し、卒業することで教員免許が取得されます。

- 大学卒業後、教職大学院に進学する

- 専門的な教育と実践的な経験を積む

- 所定の単位を修得し、卒業する

教員免許更新の手続き

教員免許は、通常5年間有効です。免許の更新を希望する場合は、免許更新講習を受講する必要があります。この講習は、教員としての専門性を維持し、最新の教育技術や教育法を学ぶ機会を提供します。更新講習を修了することで、免許の有効期間がさらに5年間延長されます。

- 免許有効期間が切れる前に更新講習を受講する

- 専門的な知識と技術を更新する

- 更新講習修了により、免許の有効期間が延長される

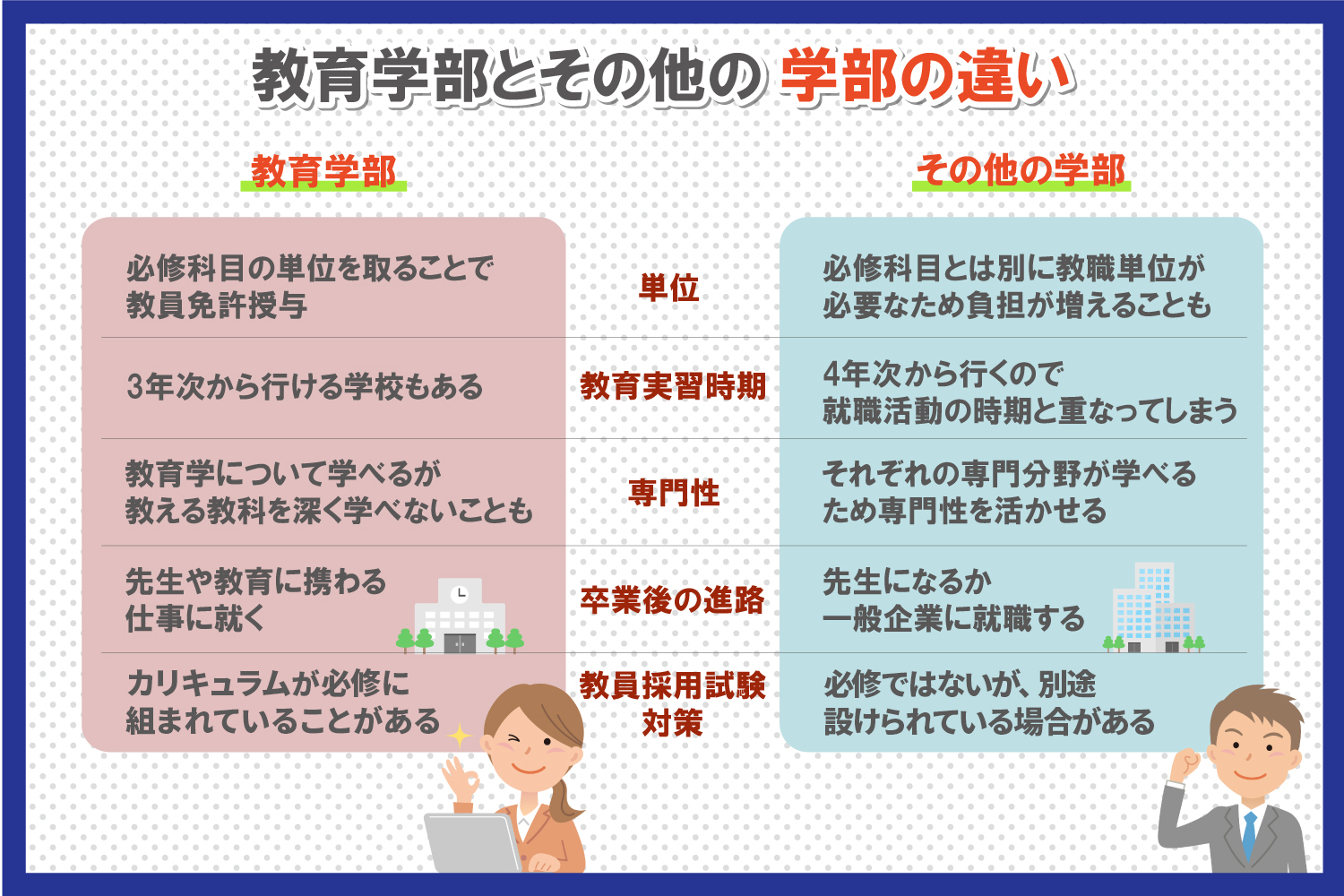

教育学部に行かずに教師になれる?

はい、あなたの質問に詳細に答えます。

教師になるためには、必ずしも教育学部に進学する必要はありません。教育学部以外の学部を卒業した後、教職課程を履修することで、教員免許を取得することが可能です。各大学には、教育学部に属さない学生のために用意された教職課程が設けられています。この課程では、教科科目、教育実習、教育法等の科目を学び、所定の単位を修得することで、教員免許を取得できます。

非教育学部生の教職課程の概要

非教育学部の学生が教職課程を履修する場合、以下の点に注意が必要です。

- 大学の規定:各大学によって、教職課程の履修条件や必要な単位数が異なるため、事前に大学の規定を確認することが重要です。

- 時間管理:一般教養科目や専門科目とのバランスを考慮しながら、教職課程の科目を計画的に履修する必要があります。

- 実習の準備:教育実習は教員免許取得の重要な過程であり、実習前に十分な準備と心構えが必要です。

教員免許の種類と取得方法

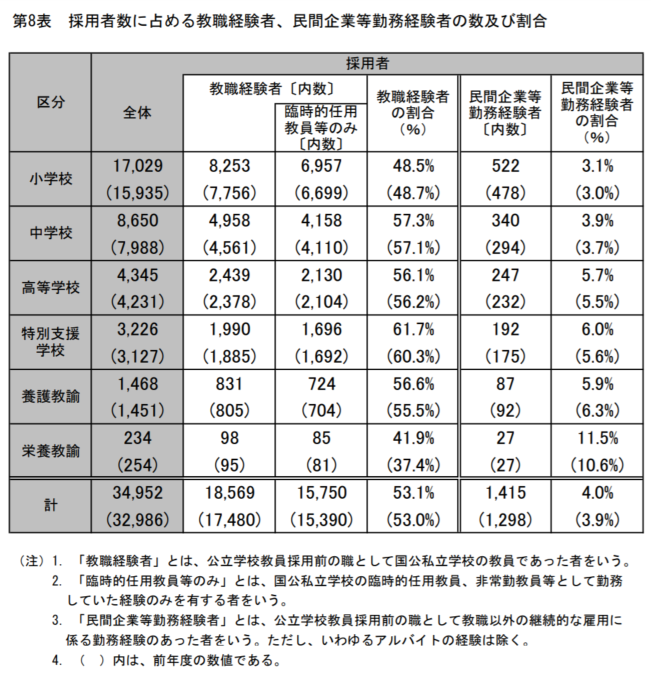

教員免許には、小学校、中学校、高等学校など、教科によって異なる種類があります。以下に、主要な教員免許の種類と取得方法をまとめます。

- 小学校教諭一種免許状:全ての教科を教えることができる免許です。教育学部以外の学部でも、教職課程を履修することで取得可能です。

- 中学校教諭一種免許状:特定の教科を教えることができる免許です。各教科に応じた専門科目と教職科目を履修することで取得できます。

- 高等学校教諭一種免許状:中学校教諭一種免許状と同様に、特定の教科を教えることができる免許です。より専門的な内容を学び、所定の単位を修得することで取得します。

教員採用試験への対策

教員免許を取得した後、実際に教員として働くためには、教員採用試験に合格する必要があります。以下に、教員採用試験の主な対策をまとめます。

- 試験内容の理解:教員採用試験は、学科試験、実技試験、面接試験など、複数の段階で行われます。それぞれの試験内容を理解し、適切な対策を立てることが重要です。

- 過去問の分析:過去問を通じて、出題傾向や難易度を把握し、効率的に学習を進めることが有効です。

- 実践的なスキル:試験だけでなく、実践的なスキルを磨くことも重要です。教育実習やボランティア活動などの経験を通じて、教師としての資質を高めることができます。

よくある質問

高校教員免許状(情報)の取得はどのくらいの時間が必要ですか?

取得までの時間は、個々の状況によって異なる可能性がありますが、一般的には1年から2年ほどが必要です。大学院の教職課程に進む場合は、通常1年間のカリキュラムが用意されています。また、実習や試験の準備などを考慮すると、さらに半年から1年程度をتأثيرestimateすることができます。実際の時間は、既に持っている資格や経験、選択するコースによっても変わります。

高校教員免許状(情報)の試験対策にはどのような方法がありますか?

試験対策にはいくつかの方法があります。最も一般的な方法は専門書や参考書の使用です。これらの書籍は、試験の内容や形式を詳しく説明しており、過去の問題や模擬試験も掲載されています。また、通信講座やオンラインコースにも注目が必要です。これらのコースは、自分のペースで学習を進めることができ、忙しいスケジュールにも柔軟に対応できます。さらに、塾や予備校の講座に通うことも有効です。ここでは、専門の講師から直接指導を受けることができ、疑問点をすぐに解消できます。

実習では具体的にどのようなことを学ぶことができますか?

実習では、実際に学校に通い、教員としての業務を経験します。主な内容としては、授業の準備と実施、生徒とのコミュニケーション、授業評価とフィードバックなどが含まれます。授業の準備では、教材の選択や授業計画の作成を学びます。実際の授業では、生徒の反応を見ながら、授業の進行や説明方法を改善することを学びます。また、生徒とのコミュニケーションでは、個々のニーズや問題点に気づく力、そしてそれに対応する方法を身につけます。最後に、授業評価では、自分の授業の良さや改善点を客観的に見極める力が養われます。

高校教員免許状(情報)を取得するために必要な資格や経験はありますか?

高校教員免許状(情報)を取得するためには、基本的に情報科学や関連分野の学士号が必要です。また、大学院での教職課程を修了する場合、4年制大学での基礎教育が前提となります。さらに、実習を含む教職実践演習の修了も必須です。これらの要件を満たすことで、教員免許状取得の資格を得ることができます。ただし、具体的な要件は大学や地方教育委員会によって異なる場合があるため、詳細は必ず確認することをお勧めします。