波動の回折と干渉:単一スリット通過時の挙動を解説

波動の回折と干渉は、光や音などの波が障害物や開口部を通過する際に起こる現象です。特に、単一スリットを通る波の挙動は、物理学の基本的な概念を理解する上で重要な役割を果たします。本記事では、単一スリットにおける波の回折と干渉の原理を詳しく解説します。具体的には、波長、スリットの幅、スクリーンとの距離などのパラメータが結果に与える影響を考察し、理論的な背景と実験的な観察結果を比較することで、これらの複雑な現象を分かりやすく説明します。

単一スリットによる波動の回折と干渉の原理

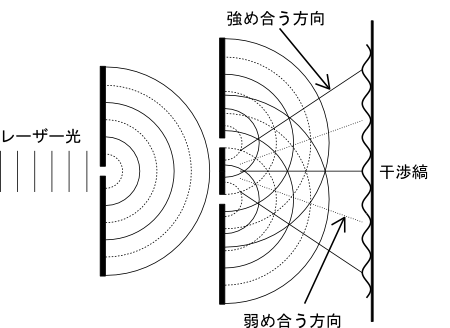

単一スリットによる波動の回折と干渉は、光やその他の波がスリットを通過した際に生じる現象です。この現象では、波がスリットの端に到達すると、その端から新たな波が放射され、これらの放射波が互いに干渉することで干渉縞が生成されます。この現象は、スリットの幅と波長の関係に大きく依存し、スリットの幅が波長に近いほど、回折と干渉の効果が顕著になります。

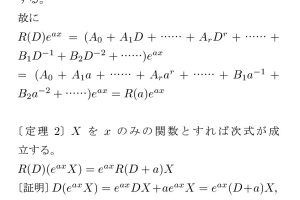

単一スリット回折の数学的モデル

単一スリット回折の数学的モデルは、波の電磁場の振る舞いを Gotham した上で、波の強度分布を求めます。スリットの幅を ( a )、波長を ( lambda )、スクリーンとの距離を ( L ) とし、スクリーン上の位置を ( x ) とすると、強度分布 ( I(x) ) は以下の式で表されます。 [ I(x) = I 0 left( frac{sin left( frac{pi a x}{lambda L} right)}{frac{pi a x}{lambda L}} right)^2 ] ここで、( I 0 ) は中心強度、( frac{pi a x}{lambda L} ) は回折角と呼ばれる量です。この式から、スリットの幅が小さいほど、主極大の幅が大きくなることがわかります。

モバイルアプリUIデザイン:ユーザーを魅せる設計回折と干渉の物理的解釈

回折と干渉の物理的解釈では、スリットの端から放射される二次波源が互いに干渉することで干渉縞が生成されます。スリットの幅が波長に近い場合は、二次波源の数が少なく、各波源が互いに強烈に干渉し、明暗のパターンが鮮明に現れます。一方、スリットの幅が大きくなると、二次波源の数が増え、干渉の効果が分散し、干渉縞が薄くなっていきます。

実験的な観察と測定

単一スリットによる回折と干渉の現象を観察するためには、レーザー光源、スリット、スクリーンなどの実験装置が必要です지원。レーザー光をスリットに照射し、スクリーンに映し出すことで、干渉縞のパターンを観察することができます。スリットの幅を変えて実験を繰り返すことで、スリットの幅と干渉パターンの関係を定量的に測定することができます。

単一スリット回折の応用

単一スリット回折の原理は、様々な応用に活用されています。例えば、光線の分光、diffractive optical elements (DOE)の設計、]++; امعة の解析など、光学分野において重要な役割を果たしています。特に、高精度の測定や微細加工の分野では、単一スリット回折の原理が不可欠となっています。

回折と干渉の歴史的背景

回折と干渉の概念は、19世紀初頭にヤングによって提唱されました。彼は二重スリット実験を行い、波の性質を実証しました。その後、フィーネルやケルビン卿らが理論的に発展させ、現代の波動光学の基礎を築きました。これらの研究は、量子力学やレーザー技術の発展の礎となりました。

AI-OCRで帳票認識サービス開発!得られる楽しさとは| 概念 | 説明 | 重要性 |

|---|---|---|

| 回折 | 波が障害物や開口部を通過した際に生じる現象 | 波の性質を理解する上で重要 |

| 干渉 | 複数の波が互いに重なり合って生じる現象 | 波の強度分布を解説する上で重要 |

| 単一スリット | 一つのスリットを通過した波の挙動を観察する | 波の回折角を測定するのに適している |

| 強度分布 | スクリーン上での波の強度の分布 | 波のエネルギーの分散を解説する上で重要 |

| 二次波源 | スリットの端から放射される新たな波源 | 干渉パターンの生成に重要な役割 |

波の回折と干渉の違いは何ですか?

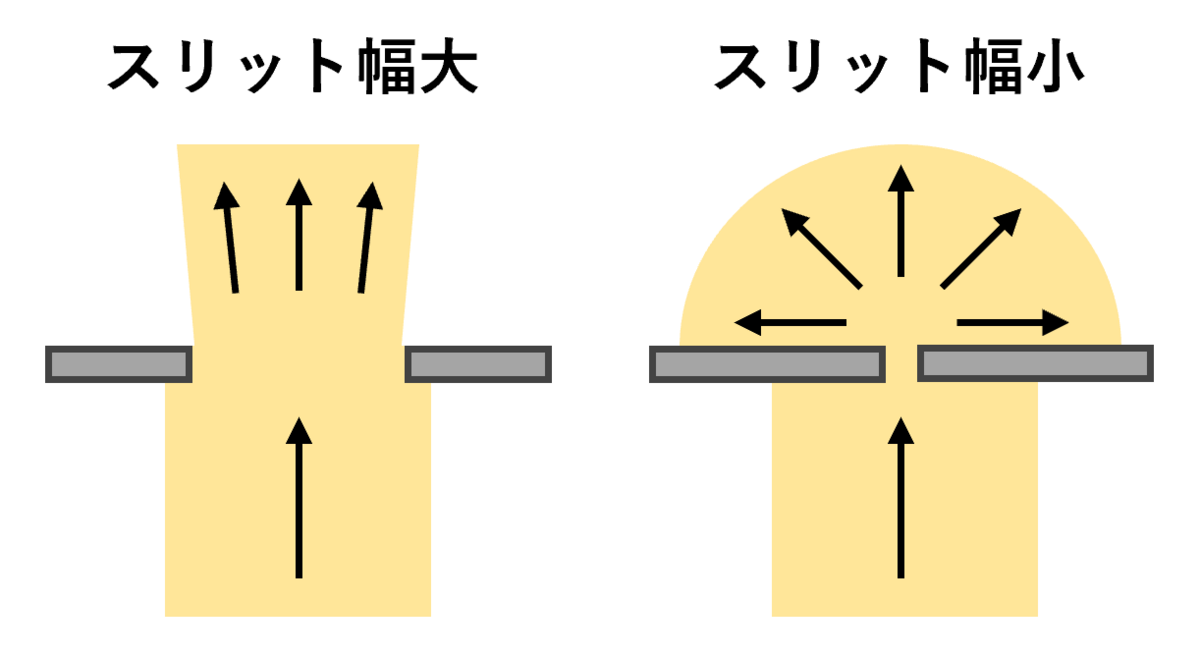

波の回折は、波が障害物や開口部を通過するときに生じる現象で、波が曲がったり広がったりします。この現象は、開口部の大きさが波長と比較して小さくなるほど顕著に現れます。一方、波の干渉は、2つ以上の波が重なったときに生じる現象で、波の強度が強くなったり弱くなったりします。干渉は、波の位相差によって強化(建設的干渉)または弱化(破壊的干渉)が起こります。

回折の現象とその特徴

回折は、波が障害物や開口部を通過するときに曲がったり広がったりする現象です。主な特徴は以下の通りです:

- 開口部の大きさ:開口部の大きさが波長と比較して小さいほど、回折の効果が強まる。

- 障害物の形状:障害物の形状によって回折のパターンが変化します。

- 波長の影響:波長が長いほど、回折の影響が大きくなります。

干渉の現象とその特徴

干渉は、2つ以上の波が重なったときに強度が変化する現象です。主な特徴は以下の通りです:

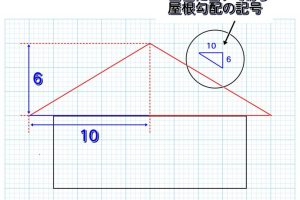

屋根の傾斜作成方法をマスター!設計図作成- 位相差:波の位相差が0(または整数倍の2π)の場合は建設的干渉が、π(または奇数倍のπ)の場合は破壊的干渉が起こります。

- 強度の変化:建設的干渉では波の強度が強まり、破壊的干渉では強度が弱まります。

- 干渉パターン:干渉によって明暗の縞模様や干渉縞が形成されます。

回折と干渉の応用例

回折と干渉は、様々な科学技術の分野で応用されています。主な応用例は以下の通りです:

- 光学機器:回折格子や干渉フィルタは、スペクトル分析やレーザー技術などに利用されています。

- 通信技術:無線通信や光ファイバー通信における信号伝送に、回折と干渉の理論が活用されています。

- 医学画像診断:X線や超音波の波の性質を利用した画像診断において、回折と干渉の原理が応用されています。

スリットとは回折とどういう関係ですか?

スリットと回折の関係について説明します。光がスリットを通過すると、スリットの端から新たな波動が発生し、それらが干渉しながら進行します。この現象が回折であり、スリットの形状や大きさによって回折パターンが異なるため、スリットは回折の重要な要素となります。

スリットの形状と回折パターン

スリットの形状が異なると、回折パターンも大きく変わります。例えば、単一の細いスリットでは、中央に明るい最大値が現れ、その両側に明るい最小値が交互に現れます。複数のスリットが並んだ複多重スリットでは、明るい最大値や最小値の分布が複雑になり、干渉の効果がより顕著になります。

2次線形微分方程式:標準形での解法を分かりやすく解説- 単一スリットでは中央に明るい最大値が現れる。

- 複多重スリットでは明るい最大値や明るい最小値が複雑に分布する。</li++)

- 複多重スリットでは干渉の効果がより顕著になる。

スリットの幅と回折角

スリットの幅が異なると、回折角も変化します。スリットが細くなると、回折角が大きくなり、回折パターンが広がる傾向があります。逆に、スリットが広くなると、回折角が小さくなり、回折パターンが狭まる傾向があります。この関係は回折公式を用いて定量的に解析できます。

- スリットが細いと回折角が大きくなる。

- スリットが広いと回折角が小さくなる。

- 回折公式を用いて定量的に解析できる。

スリットの数と干渉パターン

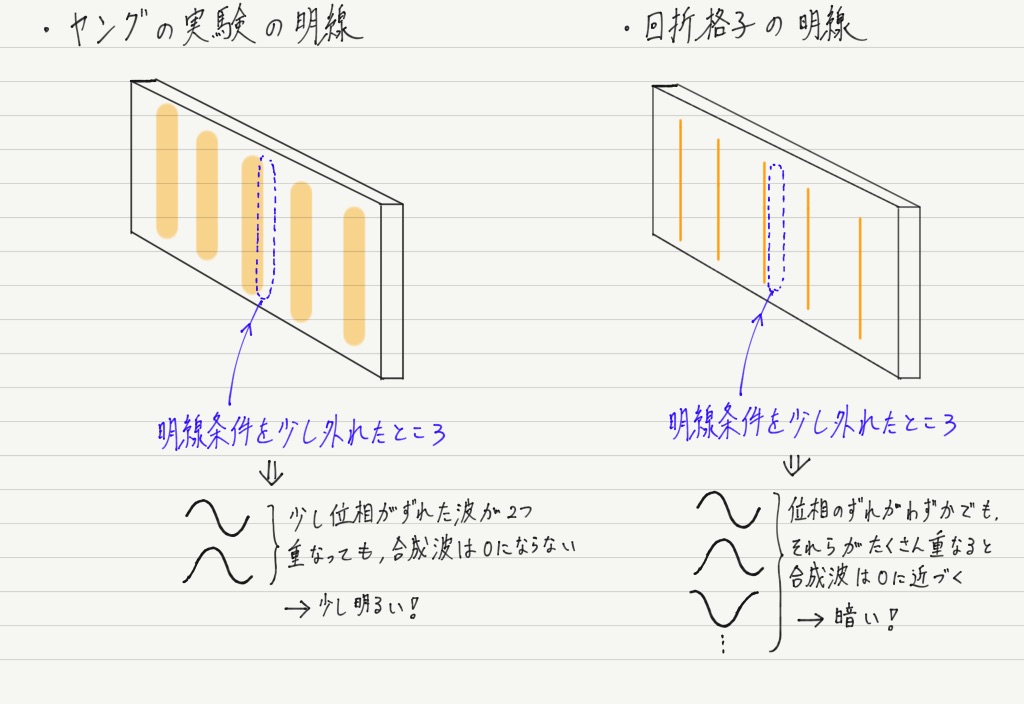

スリットの数が増えると、干渉パターンも複雑になります。単一スリットでは単純な回折パターンしか見られませんが、複多重スリットでは干渉パターンが加わり、明るい最大値と最小値がより明確に現れます。特に、スリットの数が増えると、主要な明るい最大値の間隔が狭まり、明るさのコントラストが高まります。

- 単一スリットでは単純な回折パターンしか見られない。

- 複多重スリットでは干渉パターンが加わる。

- スリットの数が増えると、主要な明るい最大値の間隔が狭まり、明るさのコントラストが高まる。

単スリットが強め合う条件は?

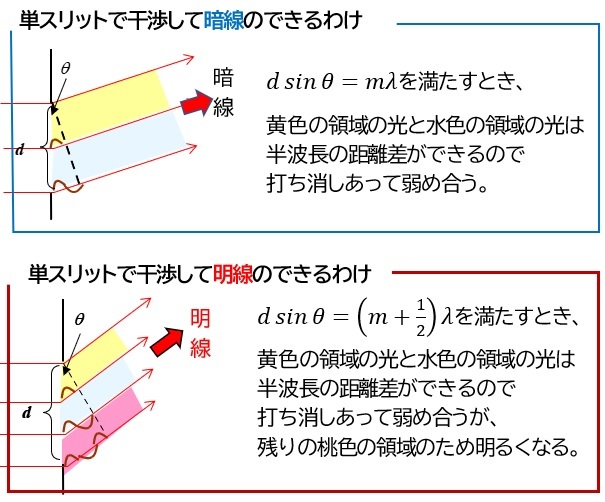

単スリットが強め合う条件は、干渉パターンにおいて特定の角度で光が強化されることを指します。これは、単スリットの幅が光の波長と比拟関係にあるときに起こります。具体的には、単スリットの中心から出た光と、スリットの端から出た光が同じ位相で到達することで、強化が生じます。この現象は、光の波長(λ)とスリットの幅(d)の比率によって決まります。

単スリット干渉の基本原理

単スリット干渉では、光がスリットを通過したときに衍射が起こります。この結果、光はスリットの両端から波として広がります。スリットの中心から出た光と、スリットの端から出た光が同じ位相で到達することで、強化が生じます。この条件は、スリットの幅(d)と光の波長(λ)の比率によって決まります。

- スリットの幅が光の波長よりも大きい場合、干渉パターンは複雑になります。

- スリットの幅が光の波長とほぼ同じ場合、干渉パターンは明瞭な最大値と最小値を示します。

- スリットの幅が光の波長より小さい場合、干渉パターンはほとんど見られません。

単スリット干渉の数式

単スリット干渉の強化条件は、以下の数式で表されます。強化が生じる条件は、光の波長(λ)とスリットの幅(d)の比率が整数倍になるときです。具体的には、スリットから出た光が到達する点での位相差が零または2πの整数倍(nλ、nは整数)になるとき、強化が生じます。

- 強化が生じる条件: ( d sin theta = nlambda )(nは0, ±1, ±2, …)

- この式は、スリットの中心から到達点までの距離と、スリットの端から到達点までの距離の位相差が整数倍の波長になることを示しています。

- 強化が生じる角度(θ)は、スリットの幅(d)と波長(λ)の比によって決定されます。

単スリット干渉の実験的な観察

単スリット干渉の実験では、スリットの幅(d)と光の波長(λ)の関係を調査することで、干渉パターンの特徴を観察できます。例えば、レーザー光を使用してスリットを通過させ、スクリーンに投影することで、明るい線と暗い線が交互に現れます。

- スリットの幅を変化させると、干渉パターンの幅が変化します。

- 光の波長を変化させることで、干渉パターンの位置がシフトします。

- 強化が生じる角度(θ)は、スリットの幅(d)と波長(λ)の比に比例します。

光がスリットを通過した後に広がる現象を何といいますか?

光がスリットを通過した後に広がる現象を回折といいます。この現象は、光が狭い開口部(スリット)を通過すると、直線的に進むのではなく、スリットの周囲に波として広がる性質を示すことを指します。回折は光の波動性の一つの現れであり、光学的な実験や応用において重要な役割を果たしています。

回折の基本原理

回折は、光がスリットを通過した際に干渉を引き起こす現象です。光がスリットを通過すると、スリットの各点から二次波源として光が放出され、これらの波が干渉することで明線と暗線が形成されます。この現象は、スリットの幅や光の波長によって厳しい依存性があります。

- スリットの幅が光の波長よりも小さい場合、回折が顕著に現れます。

- スリットの幅が光の波長と同等またはそれ以上の場合は、回折の広がりが制限されます。

- 複数のスリットを使用する回折格子では、干渉パターンが複雑になり、より鮮明な明線が観察されます。

回折の実験的観察

回折現象の観察には、単一のスリットや回折格子を使用した実験が一般的です。これらの実験では、光源からの光がスリットを通過し、スクリーン上に干渉パターンが現れます。これらのパターンから、光の波長やスリットの寸法を解析することが可能です。

- 単一スリットの場合は、中央の明線を中心に暗線が交互に現れます。

- 回折格子を使用すると、中央の明線の両側に明線が複数現れます。

- 実験条件を調整することで、異なる波長の光が異なる角度で明線を形成するのを観察できます。

回折の応用

回折現象は、様々な分野で応用されています。光学計測、通信技術、材料科学など、その幅広い用途は多岐にわたります。

- 分光分析では、回折格子を使用して異なる波長の光を分離し、物質の成分を分析します。

- X線回折は、結晶の構造解析に用いられ、原子配列や結晶の形状を精密に測定します。

- 通信技術では、ファイバーグラス内での光信号の伝送において、回折現象を制御することで信号の品質向上に寄与します。

よくある質問

単一スリットの回折パターンはどのように形成されますか?

単一スリットの回折パターンは、スリットを通過した波がスリットの両端から出る波前として振る舞うことで形成されます。これらの波前は干渉し、明るい線と暗い線が交互に現れます。明るい線は波長の整数倍の経路長差で生じ、暗い線は半波長の奇数倍の経路長差で生じます。

回折角と波長の関係は何か?

回折角と波長の関係は、単一スリットの広がりやスリットの幅にも依存します。具体的には、回折角 θ と波長 λ、スリットの幅 d の間には、以下の関係があります:sin(θ) = (m λ) / d ここで、m は明線の順序を示します。波長が大きいほど、回折角も大きくなります。

強度分布のパターンはどのように変化しますか?

強度分布のパターンは、スリットの幅や波長、そして観測距離によって変化します。スリットの幅が狭いほど、中央の明線は広がります。また、波長が長いほど、明線の間隔も広がります。観測距離が遠い場合、回折パターンは明確になりますが、距離が近いとパターンがぼやけます。

単一スリットでの干渉と複数スリットでの干渉の主な違いは何か?

単一スリットでの干渉と複数スリット(例如、ダブルスリット)での干渉の主な違いは、形成されるパターンの複雑さと明瞭さにあります。単一スリットでは、主に中央の明線が広がり、その両側に暗線が交互に現れます。一方、複数スリットでは、中央の明線がより明るく、その両側に多次元の明線が現れ、パターンがより複雑になります。