年金制度について知る

日本の年金制度は複雑で、理解に苦しむ方も多いのではないでしょうか。老後の生活を支える重要な制度である年金について、基礎知識から最新の制度改正まで、分かりやすく解説します。この記事では、国民年金、厚生年金といった制度の概要、受給資格、受給額の計算方法など、具体的な事例を交えながら丁寧に説明します。将来の年金受給に不安を感じている方、制度について詳しく知りたい方にとって、役立つ情報が満載です。ぜひ最後までお読みください。

年金制度の基礎知識

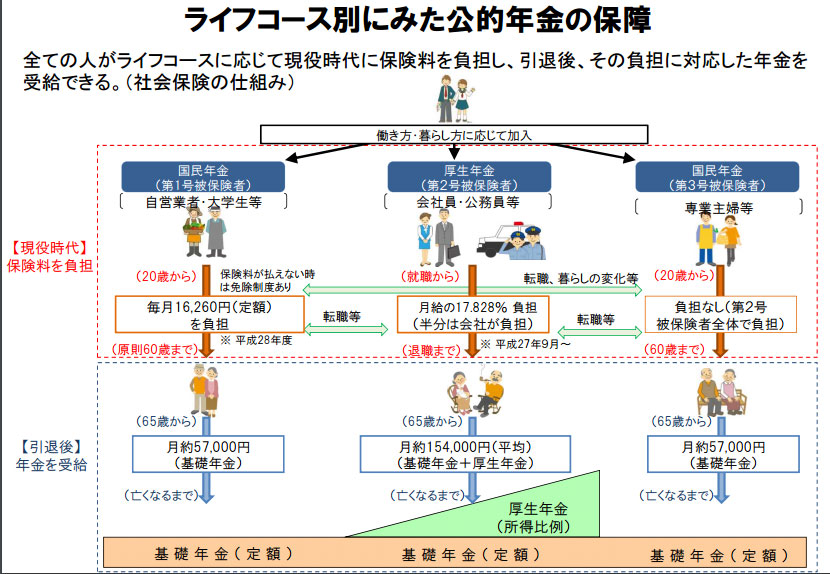

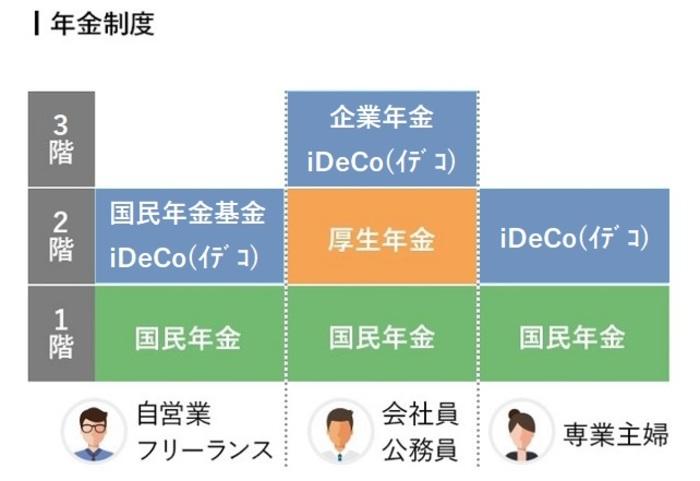

日本の年金制度は、国民皆保険の理念に基づき、国民の老後生活の経済的な安定を支える重要な社会保障制度です。大きく分けて、国民年金、厚生年金保険、共済年金の3種類があり、それぞれ加入対象や給付内容が異なります。国民年金は、すべての国民が加入が義務付けられている制度で、基礎的な年金給付を受け取ることができます。厚生年金保険は、会社員や公務員などが加入する制度で、国民年金に上乗せしてより多くの年金給付を受け取ることができます。共済年金は、特定の職業団体に属する人が加入する制度です。これらの年金制度は、掛け金を積み立て、老齢、障害、死亡といったリスクに備えるためのものです。将来にわたって安定した年金受給を確保するためには、制度の仕組みを理解し、適切な手続きを行うことが重要です。また、年金制度は定期的に見直されており、制度内容の変更にも注意が必要です。

国民年金の加入資格と給付内容

国民年金は、20歳から60歳までの日本国民すべてが加入が義務付けられている基礎年金です。国民年金は、老齢、障害、遺族の3つの給付があります。老齢年金は、65歳に達した時に受給開始できます。障害年金は、障害の状態によって支給要件や金額が異なり、障害等級に応じて支給されます。遺族年金は、加入者が死亡した場合、配偶者や子供に支給されます。国民年金の受給額は、加入期間や保険料納付状況によって異なります。全期間納付することで、満額の年金を受給できますが、納付期間が短い場合は、受給額が減少します。

厚生年金保険の加入対象と給付内容

厚生年金保険は、会社員や公務員など、一定の事業所に雇用されている人が加入する制度です。国民年金と異なり、会社と従業員が折半して保険料を負担します。給付内容は、国民年金と同様に老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があり、国民年金よりも給付額が多いのが特徴です。給付額は、加入期間、給与水準、保険料納付状況によって変動します。高額な給与を得ていた人ほど、受給額が多くなります。さらに、退職一時金の受給も可能です。

年金受給開始年齢と受給方法

年金受給開始年齢は、原則として65歳です。しかし、繰り下げ受給を選択することで、受給開始年齢を遅らせることができ、その分年金額が増加します。逆に、繰り上げ受給を選択することも可能ですが、年金額は減少します。年金の受給には、事前に年金事務所に申請する必要があります。申請方法は、窓口での申請、郵送での申請、インターネットでの申請などがあります。申請書類には、必要な書類を揃えて提出することが重要です。

ダイエットアプリで健康的に体重管理年金制度の将来展望と課題

日本の年金制度は、高齢化の進展や少子化の影響により、財政負担の増加が大きな課題となっています。将来にわたって安定した年金給付を確保するためには、年金制度改革が不可欠です。具体的には、保険料率の引き上げ、受給開始年齢の引き上げ、給付水準の見直しなどが検討されています。国民一人ひとりが、年金制度の現状と課題を理解し、将来に向けて適切な対策を講じる必要があります。

年金相談窓口と情報収集

年金制度に関する相談は、最寄りの年金事務所で行うことができます。年金事務所では、年金に関する様々な相談に対応しており、制度の説明や手続きの案内などを受けることができます。また、日本年金機構のホームページなどからも、年金制度に関する様々な情報を取得することができます。不明な点があれば、積極的に相談窓口を利用したり、ホームページなどで情報を集めたりすることが重要です。

| 年金の種類 | 加入対象 | 主な給付 |

|---|---|---|

| 国民年金 | 20歳から60歳までの国民全員 | 老齢年金、障害年金、遺族年金 |

| 厚生年金保険 | 会社員、公務員など | 老齢年金、障害年金、遺族年金、退職一時金 |

| 共済年金 | 特定の職業団体に属する人 | 老齢年金、障害年金、遺族年金 |

年金制度とはどのような制度ですか?

年金制度の説明

年金制度とは、国民が老後や障害、死亡などに備え、現役世代が支払う保険料によって支えられる社会保障制度です。国民皆保険の精神に基づき、国民の生活の安定と社会福祉の向上に貢献することを目的としています。具体的には、高齢になった人、障害を負った人、遺族などに、一定の年金が支給されます。 制度の設計には、世代間の公平性や財政の持続可能性といった課題も常に考慮されています。 国民全体の負担と分かち合いによって成り立っているシステムであることを理解することが重要です。

年金制度の種類

日本の年金制度は大きく分けて3つの種類があります。それぞれが異なる役割を担い、組み合わせることで総合的な年金生活の保障を実現しています。 国民年金、厚生年金保険、共済年金がそれです。国民年金は国民全員が加入が義務付けられ、基礎的な年金給付を受け取ることができます。厚生年金保険は会社員や公務員などが加入し、国民年金に加えてより高い年金給付を受け取ることが可能です。共済年金は、特定の職業団体などに加入する人が対象となります。

アロマテラピーでリラックスする方法- 国民年金:国民皆保険の精神に基づき、国民全員が加入が義務付けられています。老齢、障害、遺族の3種類の年金給付があります。

- 厚生年金保険:会社員や公務員などが加入する、国民年金よりも給付額の高い年金です。加入期間や給与に応じて受給額が変動します。

- 共済年金:教職員共済組合や国家公務員共済組合など、特定の職業団体に加入する人が対象です。厚生年金保険と同様、国民年金よりも給付額が高くなることが多いです。

年金保険料の負担

年金制度を維持するためには、現役世代からの保険料の拠出が不可欠です。保険料は、給与所得者については給与から天引きされ、自営業者などは自ら納付します。保険料の額は、加入する年金の種類や所得に応じて異なります。また、保険料を滞納すると、将来の年金受給額に影響が出たり、各種ペナルティが発生する場合があるので注意が必要です。

- 給与天引き:会社員の場合、給与から天引きされます。

- 自営業者の納付:自営業者やフリーランスなどは、自ら納付する必要があります。

- 保険料の算定:所得や加入する年金の種類によって保険料額は異なります。

年金の受給資格と支給開始年齢

年金を受け取るためには、一定の加入期間を満たす必要があります。加入期間が短い場合、満額の年金を受け取ることができない場合があります。また、支給開始年齢は、年金の種類や制度によって異なります。近年は、高齢化社会の進展に伴い、支給開始年齢の引き上げに関する議論も活発に行われています。

- 加入期間:年金の種類によって必要な加入期間が異なります。

- 支給開始年齢:老齢年金などの支給開始年齢は、制度改正により変更される可能性があります。

- 受給資格の確認:年金事務所などで、自身の受給資格や受給額を事前に確認することが重要です。

年金制度の将来展望と課題

日本の年金制度は、少子高齢化の進展や経済状況の変化によって、財政の持続可能性が大きな課題となっています。政府は、年金制度改革を通じて、将来世代への負担軽減や財政の安定化を目指しています。具体的な対策としては、保険料率の改定や支給開始年齢の引き上げなどが検討されています。

- 少子高齢化:少子高齢化は年金制度の大きな負担要因となっています。

- 財政の持続可能性:年金制度の財政を安定させるための対策が求められています。

- 制度改革:将来にわたって年金制度を維持していくための制度改革が継続的に行われています。

年金相談窓口

年金制度に関する疑問や相談は、最寄りの年金事務所や国民年金基金などに相談できます。専門の職員が丁寧に説明し、適切なアドバイスをしてくれます。制度を理解し、自分自身の将来に備えるためにも、積極的に相談窓口を利用することが大切です。

- 年金事務所:全国各地に年金事務所があり、相談窓口として利用できます。

- 国民年金基金:国民年金基金連合会など、様々な相談窓口があります。

- インターネット:年金制度に関する情報は、インターネットでも確認できます。

年金を月15万円もらえる人は、現役時代にどのぐらいの収入がある人ですか?

年金と現役時代の収入

年金を月15万円もらえる人は、現役時代にどのぐらいの収入があったのか、一概に断言することはできません。年金額は、現役時代の収入だけでなく、加入期間や保険料の納付状況、そして支給開始年齢など、複数の要素によって複雑に決定されるからです。単純に収入だけで判断することはできません。

平均的な年金受給額との比較

厚生年金保険の平均的な年金額は、年々変動しますが、月15万円というのは平均よりもやや高い水準と言えます。これは、現役時代に平均以上の収入を得ていた可能性が高いことを示唆していますが、必ずしもそうとは限りません。例えば、加入期間が長く、満額に近い年金を受け取っているケースも考えられます。

- 平均年金額を下回るケース: 低収入でも長期間加入していれば、月15万円に届く可能性があります。

- 平均年金額を上回るケース: 高収入で、さらに加入期間も長い場合、月15万円を超えることも珍しくありません。

- 個人の状況による変動: 扶養家族の数や、国民年金との併給状況によっても年金額は変化します。

収入以外の影響要因

年金額は、収入だけでなく、加入期間の長さが大きく影響します。長期間にわたって厚生年金保険に加入していれば、たとえ現役時代の収入が平均以下だったとしても、月15万円の年金を受け取れる可能性はあります。逆に、高収入であっても、加入期間が短ければ、年金額は低くなる可能性があります。

- 加入期間の長さ:40年以上加入していれば、高額な年金受給に繋がりやすいです。

- 保険料の納付状況:保険料を滞納していた場合、年金額が減額される可能性があります。

- 支給開始年齢:65歳よりも遅く支給開始をすれば、年金額が増額されます。

具体的な収入の推定は困難

正確な現役時代の収入を推定することは非常に困難です。年金計算には複雑な計算式が用いられており、個人の状況によって大きく異なるからです。単純に年金額から逆算することはできません。

- 個人情報保護の観点:年金事務所は、個人の収入情報を公開しません。

- 計算式の複雑さ:年金額計算式は、収入以外にも様々な要素を考慮に入れています。

- 情報入手困難性:正確な情報を得るためには、年金事務所への問い合わせが必要になります。

高額年金受給者の例

月15万円の年金受給者は、高収入のサラリーマンや専門職、経営者など、様々な職業に渡ります。しかし、高収入だからといって必ずしも月15万円の年金を受け取れるとは限らず、長期間の加入や、高額な保険料の納付が重要になります。

- 経営者:事業規模や利益によって年金額は大きく変動します。

- 専門職:医師や弁護士など、高収入の専門職も含まれます。

- サラリーマン:長期間勤続し、高収入を得ていたサラリーマンも該当します。

年金制度の複雑さ

日本の年金制度は非常に複雑であり、年金額は様々な要素の組み合わせによって決定されます。そのため、年金だけで現役時代の収入を正確に推測することは不可能です。個々の状況を詳しく知ることが、正確な判断の基盤となります。

- 国民年金と厚生年金の併合:年金額は両方の支給額を合算して算出されます。

- 物価上昇や経済状況の影響:年金額は、物価や経済状況を反映して調整される場合があります。

- 制度改正の影響:年金制度は時々改正され、その影響も考慮する必要があります。

60歳と65歳では年金はどちらが得ですか?

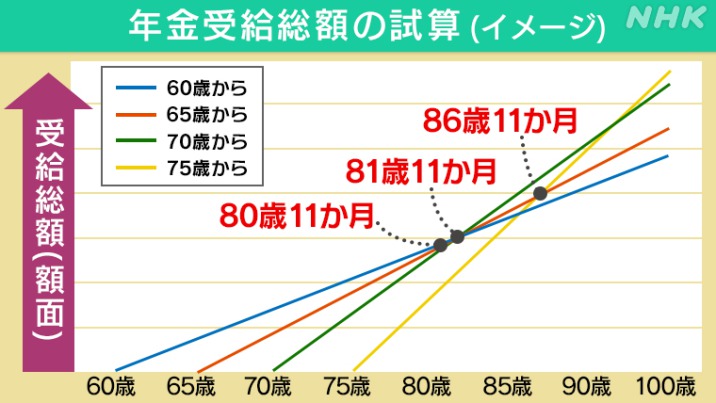

60歳と65歳では年金はどちらが得かという質問は、単純に「どちらか」と答えられるものではありません。受給開始年齢によって、受け取れる年金額や受給期間が大きく異なるためです。

60歳から年金を受け取る場合、65歳から開始する場合に比べて、年金額は少なくなります。これは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方で、受給開始年齢が早いほど、支給額が減額される仕組みになっているためです。 しかし、受給期間が長くなるため、生涯で受け取る年金額の総額は、必ずしも65歳開始の方が多くなるとは限りません。

具体的にどちらが得かは、個々の状況、特に健康状態、今後の生活設計、預貯金の状況などによって大きく変わってきます。 60歳から年金を受け取れば、早期に老後資金の支出を開始できる一方で、65歳まで待つことで、より高い年金を受給できるというトレードオフが存在します。 さらに、平均寿命や将来の物価上昇率なども考慮しなければ、正確な比較はできません。

60歳と65歳受給開始の年金額の違い

60歳から年金を受け取る場合、65歳開始に比べて年金額は減額されます。減額率は、老齢基礎年金と老齢厚生年金でそれぞれ異なりますが、早期開始による減額幅は決して小さくありません。 具体的には、老齢基礎年金は月額が減額され、老齢厚生年金は、支給開始年齢が若いほど、年金額が低くなる計算式が適用されます。 この減額は、受給期間が延びることで埋め合わせられる場合もありますが、必ずしもそうとは限りません。

- 老齢基礎年金の減額:月額が減額されるため、毎月の生活費に影響します。

- 老齢厚生年金の減額:計算式に基づき減額されるため、個人の加入期間や給与によって減額幅が異なります。

- 減額幅の確認:日本年金機構のホームページなどで、自身の具体的な減額幅をシミュレーションすることができます。

60歳開始と65歳開始の受給期間の違い

60歳から年金を受け取れば、65歳開始に比べて5年間長く年金を受け取ることができます。この5年間の受給期間の延長は、生涯年金受給額に大きな影響を与えます。 ただし、この5年間の間に、予期せぬ病気や事故などで大きな医療費が発生する可能性もあります。そのため、単純に受給期間の長さで優劣をつけることはできません。

- 5年間の年金受給:5年間長く年金を受け取れることは大きなメリットです。

- 健康状態の変動リスク:5年間の間に、医療費の負担が増加する可能性も考慮する必要があります。

- 生活費の変動リスク:物価上昇などによる生活費の増加も考慮しなければなりません。

個人の経済状況と将来設計の影響

60歳と65歳、どちらの受給開始年齢が適しているかは、個々の経済状況や将来設計に大きく依存します。貯蓄額、資産運用状況、健康状態、家族構成など、様々な要素を考慮する必要があります。 例えば、十分な貯蓄があり、健康状態も良い場合は、65歳からの受給開始を選択することで、より高い年金を受給できるメリットを享受できる可能性があります。

- 貯蓄額:貯蓄額が多いほど、65歳開始を選択できる余裕があります。

- 健康状態:健康状態が良いほど、65歳開始を選択しても生活に支障をきたす可能性が低くなります。

- 家族構成:家族の状況も、受給開始年齢の選択に影響を与える要因となります。

平均寿命と物価上昇率の予測

将来の平均寿命や物価上昇率は、年金受給開始年齢の選択に大きく影響します。平均寿命が延びれば、60歳開始のメリットは大きくなりますが、物価上昇率が高い場合は、65歳開始でより高い年金額を受け取ることが重要になります。これらの予測は非常に難しいため、専門家の意見を参考にしながら判断する必要があります。

- 平均寿命の予測:平均寿命の延長は、60歳開始のメリットをさらに高めます。

- 物価上昇率の予測:物価上昇率が高い場合、65歳開始でより高い年金額を受け取る方が有利になる可能性があります。

- 予測の不確実性:将来の予測は非常に不確実であるため、複数のシナリオを想定して検討する必要があります。

専門家への相談の重要性

年金受給開始年齢の選択は、人生設計において非常に重要な決定です。 自身だけで判断するのではなく、年金アドバイザーやファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することで、より適切な選択を行うことができます。専門家のアドバイスを受けることで、個々の状況に合わせた最適なプランを立てることが可能です。

- 年金アドバイザーへの相談:年金制度に詳しい専門家の意見を聞くことができます。

- ファイナンシャルプランナーへの相談:年金だけでなく、資産運用全体についてもアドバイスを受けられます。

- 複数の専門家への相談:複数の専門家の意見を比較することで、より客観的な判断ができます。

年金保険制度には何種類ありますか?

年金保険制度の種類

日本の年金保険制度は、大きく分けて国民年金、厚生年金保険、共済年金の3種類があります。

国民年金制度の概要

国民年金は、20歳から60歳までのすべての国民が加入が義務付けられている、基礎的な年金制度です。老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があり、加入期間に応じて支給額が決定されます。国民年金は、国民一人ひとりが老後や障害に備えるための社会保障制度の基盤として重要な役割を果たしています。

- 加入義務:20歳から60歳までの国民全員

- 給付種類:老齢年金、障害年金、遺族年金

- 財源:国民の保険料

厚生年金保険制度の概要

厚生年金保険は、会社員や公務員など、特定の事業所に雇用されている人が加入する年金制度です。国民年金に上乗せして支給されるため、国民年金よりも高額な年金を受け取ることができます。国民年金と同様に、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。

- 加入対象:会社員、公務員など

- 給付種類:老齢年金、障害年金、遺族年金

- 財源:会社と従業員の保険料

共済年金制度の概要

共済年金は、国家公務員や地方公務員、教職員など、特定の職域の加入者が対象となる年金制度です。厚生年金保険と同様に、老齢年金、障害年金、遺族年金が支給されます。制度の詳細は職域によって異なり、独自の運営組織を持っています。

- 加入対象:国家公務員、地方公務員、教職員など

- 給付種類:老齢年金、障害年金、遺族年金

- 財源:加入者の保険料と政府負担

年金保険制度の受給資格

年金保険制度から年金を受給するには、一定期間の保険料納付が条件となります。具体的な期間や条件は、それぞれの年金制度によって異なります。また、障害年金や遺族年金を受けるためには、それぞれの支給要件を満たす必要があります。詳細については、年金事務所等で確認することをお勧めします。

- 保険料納付期間:制度によって異なる

- 受給資格:老齢、障害、遺族など

- 審査:年金事務所による審査が必要

年金保険制度の将来展望

少子高齢化の進展により、日本の年金制度は財政的な課題に直面しています。政府は、年金制度の持続可能性を確保するために、保険料率の改定や支給年齢の引き上げなど、様々な改革を進めています。将来にわたって安定した年金給付を確保するためには、国民一人ひとりの理解と協力が不可欠です。

- 少子高齢化:大きな課題

- 財政問題:持続可能性の確保が重要

- 政府の改革:保険料率改定、支給年齢引き上げなど

よくある質問

年金制度の開始年齢はいつからですか?

年金制度の開始年齢は、国民年金と厚生年金によって異なります。国民年金は65歳からですが、繰り上げ受給も可能です。一方、厚生年金は、加入期間や加入状況によって開始年齢が変動します。詳しくは、日本年金機構のホームページやパンフレットで確認することをお勧めします。60歳から部分的に受給できる制度もありますので、自身の状況に合わせて最適な受給開始年齢を検討することが大切です。

年金の受給額はどのように決まりますか?

年金の受給額は、加入期間、保険料納付額、平均標準報酬月額など、様々な要素によって決まります。国民年金は、保険料納付期間が長ければ長いほど、受給額が高くなります。厚生年金は、平均標準報酬月額が高く、加入期間が長ければ、受給額が高くなります。加給年金などの制度もありますので、正確な受給額を知るには、日本年金機構に問い合わせるか、年金見込額試算を利用することが重要です。

年金制度に加入していない場合、どうなりますか?

国民年金は、原則として20歳から60歳まで加入が義務付けられています。加入せずに60歳を迎えると、老後の年金受給額が減少します。また、国民年金に加入していない場合、障害年金や遺族年金などの給付も受けられなくなる可能性があります。未加入期間がある場合は、追納をすることが可能ですので、日本年金機構に相談することをお勧めします。

年金制度について相談したいのですが、どこに相談すれば良いですか?

年金制度に関する相談は、日本年金機構に相談するのが最も適切です。全国各地に年金事務所があり、電話やインターネットでも相談を受け付けています。また、市区町村役場でも年金に関する相談に応じてくれる場合があります。専門家に相談したい場合は、社会保険労務士などの資格を持つ専門家に相談することも可能です。不明な点があれば、積極的に相談することをお勧めします。